丑永新,男,1987年6月出生,工学博士,副教授,高级工程师,硕士生导师,中共党员。2015年博士毕业于兰州理工大学检测技术与自动化装置专业,2016年进入我校电气与自动化工程学院工作。2017年于华东理工大学博士后工作站开展研究,2019年1月赴加拿大达尔豪斯大学进行公派访学。主持教研项目7项(省部级4项),以第一作者发表教研论文5篇(中文核心1篇),获得全国高等学校电工电子基础课程实验教学案例设计竞赛二等奖、第三届江苏省本科高校青年教师教学竞赛二等奖、江苏省高校微课比赛二等奖、第三届江苏省高校教师教学创新大赛决赛新工科副高组一等奖,荣获江苏高校“青蓝工程”优秀青年骨干教师、常熟理工学院“青年五四奖章”“优秀共产党员”“毕业设计(论文)优秀指导教师”等荣誉称号,指导学生竞赛及毕业论文(设计)获省部级以上获奖15项。

永不止步——课堂教学的改革与创新

“数字信号处理”课程是一门理论性及专业性很强的课程。面对传统理论教学存在“课程内容抽象,理论繁杂、知识体系更新迟缓,缺乏企业工程实践案例”等问题,导致“课堂枯燥乏味,学生擅长做题,工程项目开发能力弱,学生注重期末突击,缺乏独立思考,学习动机不强”等教学痛点,丑永新坚持面向服务地方培养应用型工程技术人才的办学定位,以专业工程教育认证为驱动,开展“数字信号处理”课程改革。

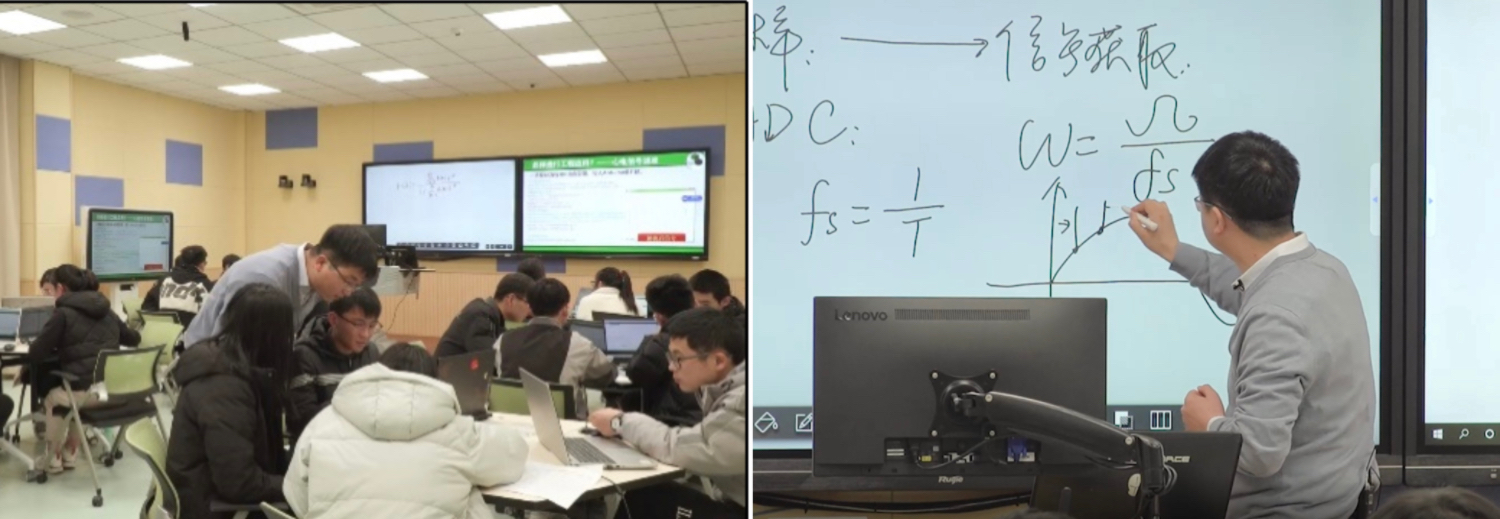

自2018年担任该课程教学以来,丑永新基于工程认证OBE理念持续进行教学改革。依据专业毕业要求指标点修订课程目标,重构知识体系,将企业工程案例和思政元素融入教学内容,开发线上线下教学资源,并开展基于BOPPPS的理实一体化翻转课堂教学,彻底颠覆了这门课程的传统教学方式。

因为热爱,所以专注前行,“数字信号处理”课程教学效果得到学生的好评。学生评教前后的关键词由“太抽象、难理解、容易混淆、很难融会贯通”变为“理论知识形象化、培养动手能力、理论与实践相结合、不枯燥、压力变快乐与享受”。“这门课将所学过的C语言、数电、单片机等课程融合了起来,真正感受到理论指导实践的过程。”“以前我不太容易接受纯理论推导的课程,在这门课中我感受到理论的强大之处,一下子‘开窍’了。”“理实一体化的教学模式很独特,刚开始有点压力,但几节课下来,压力变成了乐趣,更多的是快乐和享受。”上过丑永新“数字信号处理”课的学生们这样评价道。当被问及教学方面的诀窍时,丑永新总是谦虚地说:“其实也没有什么特别的诀窍,我只是会经常去琢磨如何能使培养的学生为企业所用。”在他眼里,课堂是一个老师将自己提炼的学习方法传递给学生的过程,也是落实教育理念的重要阵地。

课程教学现场

丑永新在持续教学改革与创新中不断提升自己的教学能力,累计获得省市级教学技能竞赛奖项4项,并在校内外积极推广教改成果。2022年,丑永新受陕西省榆林学院邀请,与该校400多名教师就《数字信号处理》课程的改革成果进行分享。2023年4月,他在第三届江苏省高校教师教学创新大赛决赛新工科副高组比赛中荣获一等奖。

扎根一线——产教融合成果的积累与运用

与“老工科”相比,新工科更强调学科的实用性、交叉性与综合性,新工科人才培养也就要更注重工程实践能力、创新能力的培养。丑永新认为,作为应用型高校,必须培养适应未来技术和产业发展需求的高素质应用型人才。立足学校人才培养定位和专业人才培养目标,他累计走访了30多家行业企业,了解行业前沿方向、企业人才需求,与企业一线工程师探讨现有教学模式存在的不足和改进方向。

“贴近实际生产不足、教学内容更新迟缓、缺乏工程实践案例。”丑永新发现,传统教育模式下培养的人才与企业的需求存在不吻合、脱节现象,而产教融合恰恰是为满足行业企业人才质量需求而采取的提升人才培养质量的有效手段。针对问题,丑永新深入医院、企业和科研院所一线,开展了“故障电弧智能检测与负载识别技术及系统开发”“动态称重与异物智能识别技术开发”等校企合作项目4项,累计合作金额110万。依托项目研究,他科学调整教学内容,不断完善教学环节,采用“案例导入法”“问题导向法”,把行业最新的技术和规范标准融入日常的教学过程中,通过理论教学和积极有效的实践教学相结合,提升教学效果和教学质量,达到新工科、新兴产业人才培养质量要求。

丑永新主讲的“数字信号处理”课程被评为“校优秀核心课程”“江苏省级产教融合一流课程”,并代表学校参加教育部第七届产教融合发展国际论坛。2021年,该课程支持常熟市人社局组织的“电气设备安装工考证”培训,面向市30多家企业员工进行培训,全员获得证书。

服务企业一线、常熟市电气设备安装工考证培训

薪火相传——教研团队的创新与实践

教而不研则浅,研而不教则空,丑永新坚信“教研相长,学思并进”。2016年,他加入电气与自动化工程学院的“信号处理课程组”,积极参加课程组基层教学研究的学习与讨论,参加课程组组织的课程教学大纲的制(修)订、课程目标达成度评价、课程的持续改进等工作,快速成长为课程组的青年骨干力量。为了更好地配合自动化和测控技术与仪器专业开展工程教育认证工作,丑永新用心钻研,积极查阅文献,组织课程组教师就工程认证OBE理念如何在课程中落实进行研讨,并率先在“数字信号处理”课程中进行改革与实践,积累了丰富经验。截至目前,丑永新主持教育部高校电子信息类教指委项目1项、教育部高校仪器类教学指导委项目1项、教育部高教司产学合作协同育人项目1项,教学改革成果获中国仪器仪表学会高等教育教学成果奖二等奖1项、常熟理工学院教学成果二等奖2项。

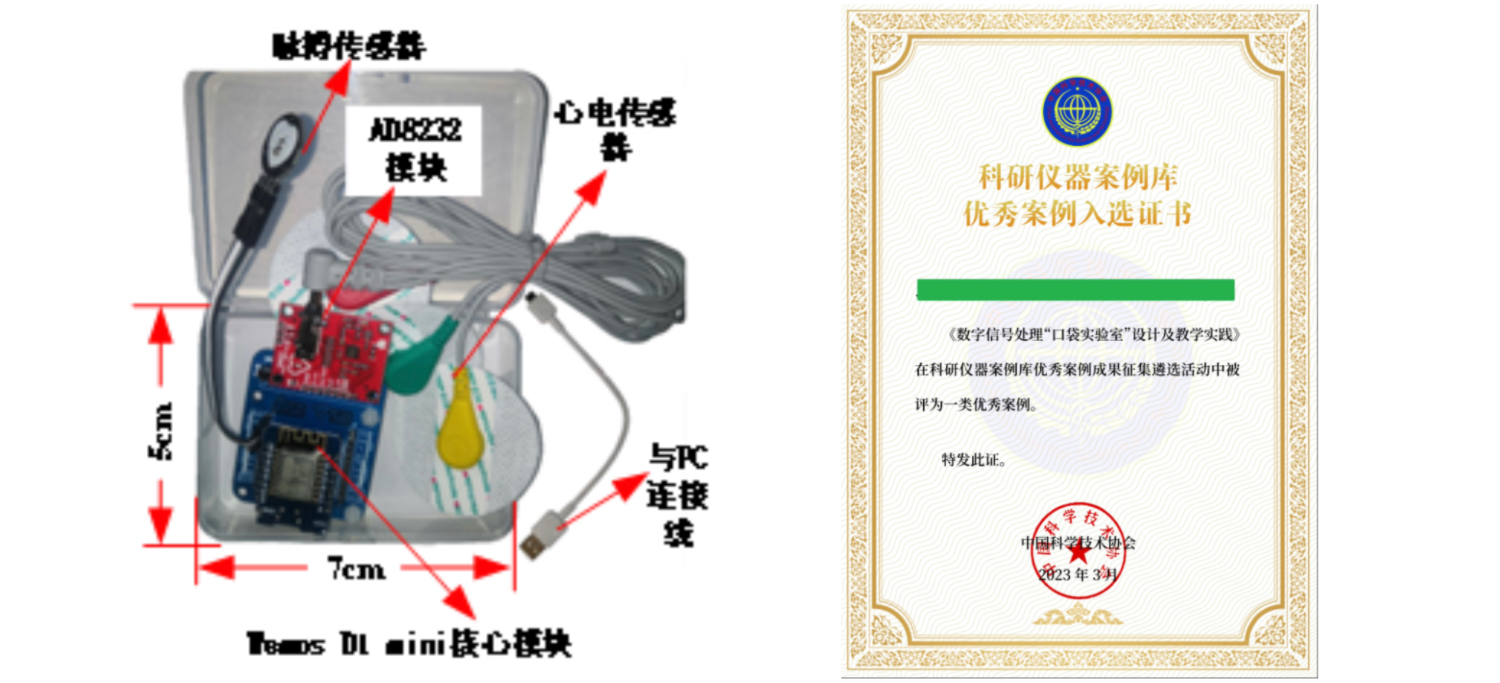

遇到问题,迎难而上,从不退缩。在课程产教融合建设过程中,面对企业案例复杂、设备昂贵、信号源难以携带等问题,丑永新想自研一套通用性强、便宜且易操作的设备用于课堂教学。在课程组组长刘继承教授的指导下,集思广益,积极与擅长集成电路开发的张瑞雷老师沟通,将自己国家自然科学基金的研究成果反复进行改进与试用,形成了低成本、便携、易操作的“口袋实验室”。该设备学生人手一套,可在宿舍、图书馆等任何场所使用,一经投入教学,便得到了学生的喜爱与好评。2022年,“口袋实验室”入选中国科学技术协会一类优秀科研仪器案例,被我市“城市现代快报”报道。

务实忘我——科研育人的探索与实践

应用型人才不仅需要拥有较强的实践技能,还需要具备掌握科学研究方法和勇于探索创新的科研能力。“如何激发科研育人活力,真正实现科研培养人、塑造人?”丑永新认为,教师带着学生做科研的过程是耕耘学生成长成才的沃土。

来校工作的第二年,他便牵头组建了“信息智能检测与处理”本科生科技创新团队。每年9月,他会从大二学生中组织报名选拔工作,先让学生选择自己喜欢的方向,依据不同方向提供不同的学习材料和考核项目,最终根据项目的完成度决定是否录用。每批次的团队成员至少由3个不同专业的学生组成,充分考虑跨专业跨学科。丑永新不仅指导学生参与科研项目,教会他们理论与实际的结合、工程工具的灵活应用,还要求团队成员掌握项目管理、沟通和团队合作等技能。“我们工科人要坐得住板凳,耐得住寂寞。”这是丑永新常用来勉励学生的话,他经常在周末和假期陪着学生一块在实验室工作,第一时间帮助学生解决项目开发过程中遇到的问题。

在丑永新眼里,企业是锻炼学生工程实践能力的理想环境,可以开阔学生眼界,激发学习动力。他积极与苏州未来电气股份有限公司、上海其高电子科技有限公司、北京芯同汇科技有限公司等企业沟通,推荐学有余力的学生在寒暑假前往企业实习。19届电气单招班的一名学生对自己的专业不自信,在丑永新的创新团队学习一年后,被推荐到北京芯同汇科技有限公司实习。该同学认真踏实,工作能力得到了实习企业的肯定,“丑老师让我发现自己也是一块可以发光的金子”。学生重拾自信,返校后立志考研,于2020年以专业第二的成绩考取中国矿业大学的研究生。

“我们团队的成绩算不上出色,但科研的种子已深植于团队每一位学生的心中。”团队成立6年来,先后有40名学生加入,获学科竞赛省市级奖项12项、省级大学生创新创业项目3项、省部级优秀毕业设计3项、校级优秀毕业设计(论文)13项,发表SCI检索论文3篇、EI检索论文2篇,授权实用新型专利2项。

指导学生创新实践